サントリーグローバルイノベーションセンターのデータサイエンティスト育成活動2024

サントリーグループの基礎研究を担うサントリーグローバルイノベーションセンター(SIC)では、社員をデータサイエンティストとして育成する取り組みが進行中です。その一環として2023年度から、京都大学国際高等教育院附属データ科学イノベーション教育研究センター(CIREDS)と京大オリジナル(KUO)の協力で、データサイエンティスト認定プログラムを実施。今回は、2024年度のプログラムを受講したSICの岡田 絵美さんと、プログラムの企画をした汭田(ぜいだ) 満広さんをお招きし、プログラムの成果や改善点について伺いました。

インタビュアー:京大オリジナル 川村 健太

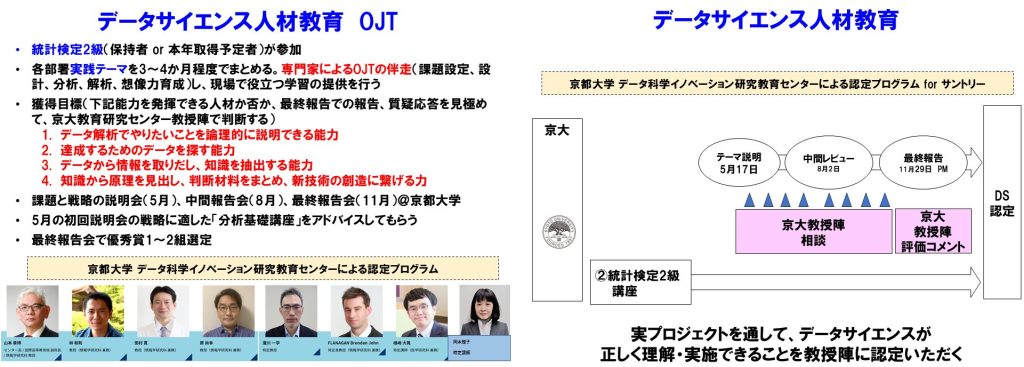

2024年度 データサイエンティスト認定プログラムの概要

2024年5月より半年間にわたるデータサイエンティスト認定プログラムには、10名のサントリーグループ社員が参加。受講生は、担当業務に紐づくテーマを設定し、個々の取り組み内容を計画書に作成したうえで、データ解析に取り組んでいきました。

今年度から新たに設けられた月に1度のオンライン相談会では、受講生から取組方針のブラッシュアップやデータ解析の進捗報告を行い、CIREDSの教員から専門的知見に基づくアドバイスをもらいながら、ディスカッションを行いました。

2024年8月の中間レビューを経て、2024年11月には最終報告会を実施。各受講生の最終報告内容を踏まえて、CIREDS/KUOで合格者を選定し、合格者8名にデータサイエンティストとしての認定証が授与されました。

SIC社員へのインタビュー

岡田さんが、データサイエンティスト認定プログラムを受講した動機は何ですか?

岡田:私の研究グループは、飲料の原料となる作物の栽培や育種の研究をやっています。フィールド作物なので、実験の結果が1対1で出るわけではなく、環境パラメータなどを考慮する必要があります。データ解析を行うにはパラメータが多すぎて難しいのではないかと考え、これまでデータサイエンスは使っていませんでした。しかし、従来のやり方では答えが出せないということで、部署全体でデータサイエンスを取り入れようという流れになり、若手である私がプログラムを受講することになりました。

汭田:最近のSIC新入社員には、大学でデータサイエンスを学んできた方もいます。しかし、人によってデータサイエンスに対する知見に偏りがあって、全く知らない方もいます。そこで、SICの入社者や異動者には優先的に本プログラムを受けてもらい、「データサイエンスってこんなものだよ」と理解してもらいます。具体的には、担当業務に紐づくテーマを使って、データサイエンスでどんなことができるのか、どういう解析方法があるのかを学びます。通常業務の場合、データ解析のためのプログラミングを、自分でやるか、外注するかの選択肢があります。しかし、外注する場合でも、データサイエンスの基本的な理解がないと同じ土俵で話ができません。そういう背景もあって、SIC社員には本プログラムの受講を推奨しています。

プログラムを通じて、岡田さんのスキルや知識にどのような変化がありましたか?

岡田:そうですね、自分の研究テーマとデータサイエンスをしっかり繋げられたのが一番大きかったかなと思っています。これまで、同僚のデータ解析の話を聞いているうちに、何となく分かってきた部分はあったのですけど、自分の研究テーマで本当に使えるのかはぼんやりしていて…。プログラムの受講にあたり、最初は無理やり自分のテーマとデータサイエンスを繋げてみようという感じでした。実際にやってみると、調べたり聞いたりしながら少しずつ結果が出てきて、最終的には予測モデルを立てて作物の品質を予測することができました。データサイエンスをバリバリ使いこなせるかと言われると、まだまだですが、どうやって調べればいいのか、自分が何を知りたいのかが少しずつ明確になってきた感覚はありますね。

2024年度プログラムの良かった点を教えてください。

岡田:正直、他の受講生のレベルがすごく高いので、まだそこまでは達していないなと感じるのですが、やればできるという自信はつきました。調べればちゃんと答えが出てくるし、さらにやればよりできるようになるのだろうな、という感覚もあります。今後の研究でデータサイエンスを用いることができればかなり上達し、業務で活用できるのではないかという自信を持てましたね。

汭田:私はプログラムの企画に昨年から関わっています。2024年度の再開講に向けて、3ヶ月毎の発表会での個別指導の機会と、発表会での講評の詳細化を要望しました。その結果、受講期間中の大きな変更点として、月1回、CIREDSの先生とオンラインで相談できる時間が設けられることになりました。受講生と先生の接する機会が増えたことで、より親密に相談ができ、深い議論ができたと感じています。受講生が最終発表前に先生のアドバイスをもらいながら改善できたのも大きかったですね。発表会での評価も受講者からの評判が良かったので継続していただきたいと思います。

岡田:オンライン相談会では、CIREDSの先生がデータサイエンスに限らず、テーマ全体にも関心を寄せてくれたのが印象的でした。

プログラムを受けて、今後の岡田さんのキャリアにどのような影響がありますか。

汭田:SIC全体の研究テーマは、美味追求や健康先取り、サステナビリティです。この大きな方向性は変わりませんが、キャリアアップしていく中で、扱う作物が変わったり、作物の特定の部分を改善したりすることで、研究テーマはどんどん広がっていくと思います。

実は岡田は4月からサントリー内の事業会社へ異動し、そちらで開発業務に携わることになります。岡田のこれまでの研究テーマがコーヒーだったので、引き続きコーヒー分野に関わるとは思いますが、今度はより「美味しさ」にフォーカスした開発になるでしょう。今回のデータサイエンスの学びも、視点を変えて活かせるのではないかと思っています。

他の社員にこのプログラムをお勧めしますか。

岡田:汭田さんの話にもあったように、今の新人はすでにデータサイエンスのベーススキルがあって、自発的に学ぶ姿勢もあり、自分で調べる力もあるので、このプログラムを受けることで、さらにレベルアップできると思います。

ただ、社内で「自分の業務はデータ数が少ないことからデータサイエンスが使えないよね」という認識がまだ一部あると感じています。今回、少ないデータでも工夫すれば解析は可能であることが分かったので、周りの社員に、まずは一度データサイエンスを試してみてはどうか、と勧めていきたいと思っています。

今後のこのプログラムに対する改善点などはありますか。

岡田:テーマの選定も見直しなどができるように、プログラム開始前に学習の機会がもう少し手厚いとありがたかったですね。また、プログラムの冒頭から先生との関係性を深められるような仕組みがあると嬉しいです。より気軽に相談できるようになりますし、議論が深まりやすいと思います。それから、受講者同士の交流の場を増やしていただけると、より対話の機会も早く、学びやすいプログラムになるかなと思います。そのあたり、もう少し工夫があると良いですね。

汭田:受講者間でのレベルの差があるので、フォローアップの充実が課題になります。CIREDSの先生方の専門性も分かってきたところがあるので、受講者のテーマ選びをする際の参考にしたいと思っています。

川村:率直なご意見をいただき、嬉しいです。2024年度の改善点を活かして、今後も京大オリジナルとして、SICのデータサイエンティスト育成活動を、さまざまな形で支援できればと思っております。本日はありがとうございました。

データサイエンティスト認定プログラムを経て

CIREDS指導陣 社会的要請の大きなリカレント教育に関して、我々にとっても大きな学びの場となっていると感じます。特に京都大学のような大学では、先鋭化された教育を意識することが多い一方で、企業側では分厚い底上げへのニーズが大きいことを改めて感じさせられています。また、他の教員の専門性についての理解も膨らみ、チームワークの向上にもつながっているように感じています。企業側と大学側のニーズの違いを埋めながら、双方にとってのメリットを高める形で、企業におけるデータサイエンス教育の継続的な発展に活かす場としていきたいと願っています。

産学連携情報プラットフォーム Philo-では、アカデミアの新たな取り組みや、企業活動を捉え直すきっかけを発信しています。

京都大学は2022年(令和4年)に文部科学省から、「数理・データサイエンス・ AI教育の全国展開の推進」拠点大学の一つに選定され、データ科学者の養成やSociety 5.0をトップレベルで支える人材育成を目的に、さまざまな支援策の拡充を進めています。

興味を持たれた企業の皆様は是非、一度お問い合わせ頂き、一緒にオリジナリティ溢れるプロジェクト企画ができれば幸いです。